目次

- 1 岡山県の伝統的な家庭料理、郷土料理、名物料理

- 1.1 ホルモンうどん

- 1.2 デミかつ丼

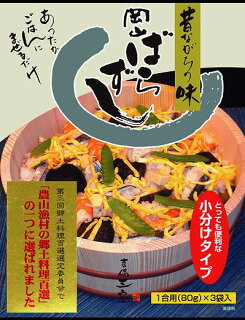

- 1.3 まつりずし・ばらずし

- 1.4 さばずし

- 1.5 ママカリの酢漬け

- 1.6 蒜山おこわ

- 1.7 けんびき焼き

- 1.8 とどめせ

- 1.9 さわらのこうこずし

- 1.10 くさぎ菜のかけめし

- 1.11 柚餅子

- 1.12 たこめし

- 1.13 手延べ素麺のばち汁

- 1.14 あみとだいこんの煮付け

- 1.15 ブリ雑煮

- 1.16 たかきび団子汁

- 1.17 けんちんそば

- 1.18 いしもちじゃこの唐揚げ

- 1.19 しし鍋

- 1.20 いいだこの煮つけ

- 1.21 黄ニラのおひたし

- 1.22 しその実の佃煮

- 1.23 鮒めし

- 1.24 黒豆入りちらしずし

- 1.25 そばどじょう鍋

- 1.26 豆腐飯

- 1.27 ままかりずし

- 1.28 柚子味噌

- 2 岡山に行ったらここで食べたい!岡山県の絶品グルメを味わえる店

- 3 岡山県の美味しいもの、もっと知りたい!

- 4 日本の美味しいもの、もっと知りたい!

ホルモンうどん、デミかつ丼、まつりずし・ばらずし、さばずし、ママカリの酢漬け、蒜山おこわ、けんびき焼き、とどめせ、さわらのこうこずし、くさぎ菜のかけめし、柚餅子、たこめし、手延べ素麺のばち汁、あみとだいこんの煮付け、ブリ雑煮、たかきび団子汁、けんちんそば、いしもちじゃこの唐揚げ、しし鍋、いいだこの煮つけ、黄ニラのおひたし、しその実の佃煮、鮒めし、黒豆入りちらしずし、そばどじょう鍋、豆腐飯、ままかりずし、柚子味噌..

こちらでは岡山県の伝統的な家庭料理、郷土料理、名物料理、ソウルフード、人気のご当地グルメ、お取り寄せグルメ、お菓子等、岡山の食文化の特徴と魅力、材料、レシピをご紹介します。

この投稿をInstagramで見る

デミカツ丼

#デミカツ丼 #デミカツ #デミかつ丼

出典 Instagram

ねえねえボンゾくん、岡山県の美味しいもの教えて!

そうだなあ、ホルモンうどん、デミかつ丼、まつりずし・ばらずし、さばずし、ママカリの酢漬け、蒜山おこわ、けんびき焼き、とどめせ、さわらのこうこずし、くさぎ菜のかけめし、柚餅子、たこめし、手延べ素麺のばち汁、あみとだいこんの煮付け、ブリ雑煮、たかきび団子汁、けんちんそば、いしもちじゃこの唐揚げ、しし鍋、いいだこの煮つけ、黄ニラのおひたし、しその実の佃煮、鮒めし、黒豆入りちらしずし、そばどじょう鍋、豆腐飯、ままかりずし、柚子味噌.. たくさんあるんだよ!それじゃあ、イギーくんと一緒に岡山県の美味しいもの、詳しく調べてみようね!

岡山県の伝統的な家庭料理、郷土料理、名物料理

ホルモンうどん

この投稿をInstagramで見る

美作ホルモン ほるやん

ホルモンうどん〜

大盛り卵トッピング🥚

濃いいソースやからご飯付きのランチ🍚すればよかった😆

ご馳走さまでした#ホルモンうどん

#岡山グルメ

#岡山ランチ

#b級グルメ

#うどん

#ホルモン出典 Instagram

ホルモンうどんの特徴

歴史・由来・関連行事

新鮮なミックスホルモンをたっぷり入れ、味噌や醤油ベースのたれを絡めてうどんと一緒に焼き上げる「津山ホルモンうどん」。岡山県の北部にある津山地域は、古くから牛馬の流通拠点であり、歴史を遡ると西暦705年に津山で牛馬の市が開かれたとの記録が残っている。肉食が禁止されていた明治以前でも、津山は滋賀県彦根市と並んで、全国でも珍しい「養生喰い」(薬として肉を食べる)の本場であった。そのような背景から、現在でも津山市内には食肉処理場があり、新鮮なホルモンが簡単に手に入る。また、津山の食肉処理技術は優れており、牛が処理ラインに入って10分以内にはホルモンの洗浄処理が終了し、食用に適した状態になる。この技術は全国的に見ても特筆すべきもので、津山のホルモンは臭みがなく、おいしいと言われる。津山では、50軒以上ものお店がホルモンうどんを提供しており、その中には50年以上前から提供しているお店も。各店の作るホルモンうどんは、自家製のたれを使い、良質のホルモンにたれとの相性を考えた野菜を加えるなど、店独自の味を作り出している。

食習の機会や時季

津山市内の飲食店舗で食べられるほか、県内のお祭り、マラソンなどのイベントにて食べることができる。

飲食方法

強火で熱したフライパンでホルモンを炒め、少し火が通ったらキャベツ、たまねぎ、長ネギなどの野菜を加えて炒める。塩、こしょう、たれ、うどんを加えて炒める。もやしを加え、全体に火が通ったら完成。好みでゆず果汁を振りかける。

ホルモンうどんのレシピ、作り方

材料(2人分)

うどん 2袋

ホルモン 150~200g

キャベツ 適量

たまねぎ 1/2個

タレ 適量

長ネギ 適量

もやし 適量作り方

1 キャベツ:一口サイズ

たまねぎ:くし形

長ネギ:ななめ切り

ホルモン:一口サイズに切る。

麺は袋から出してほぐす。(電子レンジで温めておくと良い)

※お好みでピーマンなど入れても美味しい。

2 強火で熱したフライパンで、油を引かないでホルモンを焼く。(時々キッチンペーパーなどで油を拭く)

少し焼けたらキャベツ、たまねぎ、長ネギも加え炒める。

(塩、こしょうを少々入れても良い)

3 ホルモンうどんのタレを下味程度に加えて炒め合わせ、うどんを加える。

4 ホルモンうどんのタレを加え、全体を混ぜ合わせながら炒める。もやしを加え、全体に火が通ったら完成。

お好みでゆず果汁を振りかけるとさっぱりした味になる。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るホルモンうどん、ホルモンうどんの材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

デミかつ丼

この投稿をInstagramで見る

「梶屋」のデミかつ丼です。その名の通り、カツ丼の上にデミグラスソースが掛けられています。和洋折衷といったところでしょうか。更にこの梶屋ではカツの下にタルタルソースと千切りキャベツが仕込まれており、感動以外何物もございません。

岡山ではもちろん卵とじのカツ丼もポピュラーな存在で多く目にしますが、このデミかつ丼、岡山ではメジャーな存在で岡山以外で見たことがないのです。正直B級グルメの王者にもなった県北の津山のホルモンうどんや蒜山焼きそばよりもデミかつ丼の方が岡山市民には馴染みがあるんですよね。正に岡山のB級グルメにふさわしい逸品と言えるでしょう。ただデミかつ丼を全国に広める団体は存在せず隠れた名物とでも言いましょうか。有名になると他所でマネする所が出てくるんでこれでいいかもです。

岡山のラーメン屋で老舗のところには結構このデミかつ丼がラインナップされており、その絡みでラーメンにとんかつが載った「かつラーメン」もメニューに並んでいるのも特徴でしょうか。

出典 Instagram

デミかつ丼の特徴

歴史・由来・関連行事

揚げたてのとんかつに、熱々のデミグラスソースをかけた岡山のご当地どんぶり「おかやまデミカツ丼」。岡山市の老舗「味司野村」の創始者が考案したといわれている。東京のホテルのデミグラスソースの味に感動した創業者が、自分のお店でも活用できないかと考えた。岡山ではグリーンピースのことを「アラスカ」と言う地域もあるが、その「アラスカ」が彩りを添えるものもあり、昔なつかしい洋食を思わせる。「おかやまデミカツ丼」のポイントでもあるデミグラスソースやトッピングは、生卵やグリーンピースを添えるなど、それぞれのお店で特色があり工夫されている。デミカツ、ドミカツ、洋風カツなど呼び方も豊富。

食習の機会や時季

岡山市を中心に飲食店で提供され、1年を通して幅広い世代に食べられている。

飲食方法

豚肉にパン粉をつけて揚げる。ご飯の上にキャベツを敷き、揚げたてのトンカツをのせ、デミグラスソースを掛け、生卵やグリーンピースなどを添える。

デミかつ丼のレシピ、作り方

材料(2人分)

米 1合

豚ロース 2枚

キャベツ 40g

塩 少々

胡椒 少々

小麦粉 大さじ2

卵 1個

パン粉 40g

揚げ油 適量

【ソース】デミグラスソース 300g

【ソース】赤ワイン 大さじ2

【ソース】ウスターソース 大さじ1・1/3

【ソース】ケチャップ 大さじ1・1/3

【ソース】砂糖 小さじ2

【ソース】コンソメ 小さじ2作り方

1 米を炊く。

2 キャベツを千切りにする。

3 豚ロースは筋切りをし、よく叩き、塩と胡椒を両面にふりかけ下味をつける。

4 卵を溶く。

5 3に小麦粉、卵、パン粉の順で衣をつける。

6 170℃の油で豚ロースを3~5分を目安に揚げる。

7 油から取り出し、5分を目安に余熱で火を通し、一口大に切る。

8 【ソース】を混ぜ合わせ、中火で温める

9 炊きあがった米にキャベツ、豚ロースをのせて、たっぷりソースをかける。

※お好みでグリーンピースを散らす。(分量外)出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るデミかつ丼、デミかつ丼の材料

・

・

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

まつりずし・ばらずし

この投稿をInstagramで見る

amaamaaman0713

お祝いひと月ぶりに父の退院

祭り寿司でお祝い#岡山グルメ #岡山ランチ #祭り寿司 #祭りずし #まつりずし

#okayama #lunch #festivalfood #instafood #foodstagram

#おにぎり茶屋 #岡山藤田おにぎり茶屋出典 Instagram

まつりずし・ばらずしの特徴

歴史・由来・関連行事

まつりずしは、「岡山ばらずし」「備前ばら寿司」とも呼ばれ、備前岡山地方ではお祭りや祝い事、来客の接待などに作られる。野菜や魚介、瀬戸内海の豊かな食材を詰め込んだ、華やかなちらしずしである。江戸時代、岡山藩主であった池田光正公が、ぜいたくをしないように「庶民は一汁一菜にせよ」との節約令を出した。そこで庶民は、魚や野菜をすしの具に使えば飯を食べる時のお菜ではなくなる、という理屈で、たらい状の半切り桶の中に詰めたすし飯に、味をつけた野菜や魚介類を十種余りも入れて、かき混ぜて食べた。入れられる具材の魚や野菜は、家庭や地域によってさまざまで、サワラやアナゴのほかにもモガイ、エビなどの魚介類や、タケノコやゴボウを入れることもある。また、まつりずしを蒸して温めた「ぬくずし」という食べ方もある。「ぬくい」は岡山の方言で「温かい」を意味する。

食習の機会や時季

春、秋のお祭りや盆、法事など来客へのもてなしとしても欠かせない、岡山を代表するハレの料理。春はサワラ、フキやタケノコ、秋にはマツタケなど、時季によって入れる具材はさまざまである。地域や家庭で、すし飯の炊き方や合わせ酢の調合、具の煮方などが異なる。

飲食方法

野菜は下ゆでで処理などし、しょうゆ、砂糖、塩などで味付けする。サワラに軽く塩をふり、しばらくおいた後、合わせ酢にいれ、まわりが白くなったら取り出す。モガイは振り洗いして煮る。アナゴは背を開いて骨をとり、しょうゆと砂糖で照り焼きにする。エビ、イカはしょうゆで煮るか、塩ゆでする。タコはそぎ切りにし、甘酢に浸す。高野豆腐は戻して煮る。卵は焼いて薄く切っておく。野菜や魚介は形の良いものを飾り用にし、あとは酢飯の中に混ぜ込む。

まつりずし・ばらずしのレシピ、作り方

材料(4人分)

米 400g

水 500cc

だし昆布 10cm角

サワラ 4切れ

【合わせ酢】砂糖 大さじ4

【合わせ酢】塩 大さじ1/2

【合わせ酢】酢 大さじ3

イカ 1ぱい

エビ 4尾

ゆでタコ 1/2本

モガイ 60g

アナゴ 2尾

レンコン 80g

高野豆腐 20g

ゆでタケノコ 60g

ゴボウ 1本

フキ 1本

干しシイタケ 6枚

卵 2個

サヤエンドウ 30g作り方

1 サワラに軽く塩をふり、しばらくおいた後、合わせ酢にいれ、まわりが白くなったら取り出す。合わせ酢に酢大さじ1を加えておく。

2 だし昆布を入れて炊いたごはん全体に合わせ酢をまわしかけ、すし飯をつくる。

3 イカは5mm幅の切れ目を入れ一口大にそぎ切りにし、エビは背わたをとってそれぞれゆでる。

4 タコはそぎ切りにし、甘酢(分量外:砂糖・酢各大さじ1、塩少々)に浸す。

5 モガイは振り洗いして煮る。(分量外:砂糖小さじ1、みりん・しょうゆ各大さじ1)

6 アナゴはたれ(分量外:砂糖・みりん・しょうゆ各大さじ1)をつけながら照り焼きにする。飾り用を少し残し、あとは小さく切る。

7 レンコンは飾り用を花形に、残りは小さく切り、酢水で煮たあと、酢大さじ1を加えて浸しておく。

8 高野豆腐は戻して煮る。(分量外:砂糖大さじ2、塩小さじ1/2、だし汁適量)飾り用を少し残し、あとは小さく切る。

9 高野豆腐の煮汁にうす切りにしたタケノコ、ささがきにしたゴボウを加えて煮る。下ゆでして小さく切ったフキを加えて火を止める。

10 戻した干しシイタケを煮る。(分量外:戻し汁適量、砂糖大さじ6、しょうゆ大さじ1)

11 卵はわりほぐし(分量外:砂糖小さじ2、塩少々)うすく焼いて錦糸卵にする。

12 飾り用以外の具をごはんに混ぜ、器に盛り飾り用の具、塩ゆでしたサヤエンドウを彩りよくのせる。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るまつりずし・ばらずし、まつりずし・ばらずしの材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

さばずし

この投稿をInstagramで見る

kooglocal

今日は新見に、、、駅前にある伯備さんにて名物の鯖寿司頂きました。いつ来ても手軽に美味しい鯖寿司が頂けるので有りがたいです。他のメニューも豊富です。

#味の庄伯備 #伯備 #新見グルメ #新見ランチ #新見ランチ巡り #岡山さば寿司出典 Instagram

さばずしの特徴

歴史・由来・関連行事

山深い岡山県北部は、魚料理が意外と多く伝承されている。さばずしは、主に岡山県の北部中部で作られる秋祭りのごちそうだ。塩漬けのさばを使用した棒寿司で、交通の便が悪かった昔、海辺から遠い山村では傷みやすい生魚の入手は困難で、山陰の鳥取県から塩ものとして運ばれてきた魚を利用して、秋祭りのごちそうを作ることを考えたようだ。地域によって差はあるものの、ほとんどの地域で秋祭りや田植えじまいの際に作られていた。

食習の機会や時季

秋祭りには一軒の家で大量のさばを買い込み、さばずしをたくさん作って親類や知人に配ったり、来客をもてなしたりした。また、秋祭りが終わってから稲刈りをしていたので、さばずしを多めに作っておき、作業の合間に食べられたりしていた。塩さばを使用するので、年中いつでも作れるが、秋さばの取れる旬に食べるのが美味。

飲食方法

塩さばを洗って3枚におろし、合わせ酢の中に1~2日漬けておく。さばを酢から取り出し、水気をしっかりと拭き取る。さばずし用の型箱にラップを敷き、その上にさばを乗せ、すし飯を詰め押してラップで包む。型箱から取り出して竹の皮に包み、軽く重しをし、一昼夜寝かせる。

さばずしのレシピ、作り方

材料(10本分)

【塩さば酢じめ】塩さば(中) 5尾

【塩さば酢じめ】塩(生さばの場合)… 180g(塩さばの場合:0g)

【塩さば酢じめ】酢(気温の高い時季は多めに) 1升

【塩さば酢じめ】砂糖 500g

【白飯】米 9合

【白飯】もち米 1合

【白飯】だし昆布(スイッチを入れる時に入れる) 5cm角

【せ酢合わ】砂糖 400g(350g~400g)

【合わせ酢】酢 200cc

【合わせ酢】塩 40g

しょうが 12g(さば4枚分)

ゆずの皮 14g(さば4枚分)

すし飯 しめさば1枚に400g

【押しずし器用合わせ酢】酢 190cc

【押しずし器用合わせ酢】砂糖 9g(大さじ1)

※すし飯の分量は、しめさば1枚に400gが目安

【準備品】押しすし器

【準備品】竹の皮作り方

1 塩さばは洗って3枚におろし、皮をひき、小骨を丁寧に取り除き酢で一昼夜締める。

2 ご飯を炊く。

もち米を1割入れると粘りとつやが出る。

だし昆布は炊飯器のスイッチを入れる直前に入れる(早く入れると、だし昆布の下のご飯に昆布の色がつく)。

3 砂糖、酢、塩を合わせ火にかけ、合わせ酢を作る。

4 ご飯が炊きあがったら、10~15分後(ご飯の湯気が上がっている状態の時)にご飯を寿司ばちに取り、3の合わせ酢を入れ酢飯を作る。

5 4が冷めている間に、押しずし器浸し用の合わせ酢を作り、押しずし器全体を浸しておく(ラップが容器にくっつかないようにするため)。

6 竹の皮を押しずし器浸し用の合わせ酢で抜いておく。

7 しょうがのみじん切りとゆずの皮の千切りを作っておく。

8 4のすし飯が冷えたら10等分に分けておく(さばが大なら9枚)。

9 1の酢締めしたさばを漬け酢から出し、水分を十分に拭いておく。

10 台の上に大きめのラップをしき、容器の下のフタを置き、5の容器を置いた後、容器の中に大きめのラップをしき、すみずみまでシワが無いようにきちんと平らに広げておく。

11 10の中に、しめさばの皮の側を下にし、さばの中央に7のしょうが・ゆずの皮どちらかを背骨に沿って一列に並べ、その上に8の等分にした酢飯を容器にまんべんなくきれいに入れ、上ぶたをし、型くずれしないよう酢飯をしっかり押さえしめる。

12 11のラップをたたみ、押し抜き、ふたを取り、ラップの向こう側・手前側をそれぞれきちんと包み合わせ、続いて左右もそれぞれきちんと包む。

13 12を6の竹の皮にのせ、再び向こう側・手前側をきちんと整え、左右も整え輪ゴムで留めておく。

14 一日寝かせて置く。

15 適当に切り、器に盛りつける。

【注意】切る場合はラップをつけたまま、さばを上にして切る。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るさばずし、さばずしの材料

・

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

ママカリの酢漬け

この投稿をInstagramで見る

osa_touch

#岡山 #鶏と魚の旨い店次元

#ママカリの酢漬け

#サワラのたたき

#親鳥のたたき

#やきとり

#多賀治岡山に遊びに来たのでママカリの酢漬けと日本酒を!

これがまた合うしうまい!!サワラもたたきと珍しいのでそれもいただきました。

これもまたうまい!

ポン酢をつけてもよし、塩でもよし、わさびと醤油でもよしということで全てがうまい!やきとりも親鳥、雛鳥の両方を頼んで弾力やうまみの違いを楽しんだりと最高でした!!

ごちそうさまでした。#飲み歩き #うまい #日本酒 #岡山郷土料理 #岡山グルメ #gurmet_town_ #食べ歩き #飯テロ #でぶ活 #おいしいもの食べると幸せ #グルメスタグラム #グルメすきと繋がりたい #食べるの好きな人と繋がりたい #お酒好きと繋がりたい

出典 Instagram

ママカリの酢漬けの特徴

歴史・由来・関連行事

岡山県の郷土料理として広く知られるママカリの酢漬け。「ママカリ」は岡山地方の呼び方で、関東では「さっぱ」と呼ばれる小魚。主に瀬戸内海で取れ、10月頃が旬で、脂が乗って最もおいしくなる。「ママ(ご飯)をカリ(借り)に行くほどおいしい」ということからママカリと呼ばれるようになったと言われ、岡山では酢漬け、刺身、塩焼きなど様々に調理されている。漬け始めは骨が硬いが、酢に漬かるほどにやわらかくなり、骨ごと尾びれまで食べられる。「ままかりずし」は、酢漬けにしたママカリを握り寿司や押し寿司にしたもの。

食習の機会や時季

「ままかりずし」と共に、お祭りや家族の祝いごとなどに欠かすことができない岡山のハレの日のごちそうの代表的な料理。

飲食方法

ママカリの頭とはらわたを取り除き、腹開きにし背骨をとる。塩をふり、1時間ほど置いておく。酢、塩、だし昆布、しょうが、砂糖を合わせて甘酢を作り、ママカリを酢で洗い、甘酢に漬ける。好みでしょうがや白髪ねぎを添えてもよい。

ママカリの酢漬けのレシピ、作り方

材料(4人分)

ママカリ 20匹

【甘酢】酢 大さじ1

【甘酢】酢 1カップ

【甘酢】塩 小さじ2

【甘酢】だし昆布 10cm角

【甘酢】しょうが 1片作り方

1 ママカリは頭とはらわたをとり除き、腹開きにし背骨をとる。塩をふり1時間くらいおく。

2 酢、塩、だし昆布、しょうが、砂糖を合わせて甘酢をつくる。

3 1を酢少々(分量外)で洗い、甘酢に漬ける。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るママカリの酢漬け、ママカリの酢漬けの材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

蒜山おこわ

この投稿をInstagramで見る

蒜山おこわです✨

岡山県の蒜山地区のお料理です。

赤飯を炊くときに間違えてちらし寿司の具材を入れて蒸してしまい、食べたら美味しかった♡という由来😅ちょっとドジな由緒正しい郷土料理✨

沢山の具が入っているからこれだけでも栄養たっぷり🎶

一度取り出して、汁と混ぜわあせてから再度蒸してます。手の込んだお料理ですが、その分、とってもおいしいのです。

毎回、ちょうど良い味にするのは難しいので、ちょくちょく作っています😅

大切な人に食べてもらいたくて沢山作ったよ😆💕

#おこわ

#餅米#ひめのもち #岡山#岡山県 #新庄村ひめのもち #炊き込み#蒸し器#むしごはん #郷土料理#蒜山おこわ #さんさい #山#里の味 #伝承#蒜山#岡山県北 #岡山グルメ出典 Instagram

蒜山おこわ(ひるぜんおこわ)の特徴

歴史・由来・関連行事

蒜山おこわは、一般に五目おこわと呼ばれる具材のたくさん入ったおこわ。祭りや祝事には必ずと言っていいほど登場する蒜山を代表する郷土料理。とり肉、栗、ごぼう、にんじん、こんにゃく、小豆、そして蒜山周辺で採れる四季折々の山菜が加えられた豪華な内容が特徴である。蒜山地域周辺に伝わる、大山おこわという郷土料理が元になっているようで、大山おこわは、赤飯を炊く際に、誤って、ちらし寿司の具材を入れてしまい、もったいないのでそのまま蒸したところ、おいしい五目おこわができたのが始まりだと言われている。蒜山おこわの歴史は昭和30年代にさかのぼり、地元素材を活用した五目おこわを作ろうという声が上がり、材料や調理方法を創意工夫して誕生した。昭和47年頃、主食改善で「麦飯を食べましょう運動」を実施した際に、八束村栄養改善協議会では白米に麦を入れてみたところ、胃もたれも少なく好評であったことから、2割の麦を入れることを推奨している。

食習の機会や時季

田植えの後の「シロミテ」の行事や、お祭り、祝いの席におこわを作って食べられている。

飲食方法

鍋に油を熱し、とり肉、干ししいたけ、油揚げを、水、みりんを加えて炒める。砂糖、醤油、塩を加えて煮て、煮汁と具に分ける。もち米と麦と具材を蒸し、煮汁を打ち水の代わりに打ち、器に盛って、さやいんげんを散らす。

蒜山おこわのレシピ、作り方

材料(4人分)

もち米 4合

麦 0.5合

とり肉 80g

にんじん 80g

栗(皮付き)300g

さやいんげん 40g

油 大さじ1(12g)

ごぼう 80g

ふき 80g

干ししいたけ 1g

【A】油揚げ 1枚(30g)

【A】水 1/1カップ

【A】みりん 小さじ2

【B】砂糖 大さじ1

【B】しょうゆ 大さじ1 1/3

【B】塩 小さじ1

油 大さじ1(12g)

塩 6g作り方

1 栗は皮、渋皮をとり、1日天日にあてる

2 もち米を洗い、一昼夜水に浸しておく

3 麦は30分程度水に浸しておく

4 干ししいたけは水でもどしておく

5 とり肉は小さく切る。ごぼうは小さくささがき、ふきは小さく切る。

6 干ししいたけ、油揚げは1.5cmの千切り、にんじんは小さめのいちょう切り、さやいんげんは塩ゆでし、斜めに切る。

7 なべに油を熱し、とり肉を炒め、【A】を加えて炒める。【B】を加えさっと煮て、ざるに上げ、煮汁と具に分ける。

8 もち米と麦をざるに上げ水気を切る。これに3の具とにんじん、栗を混ぜ、蒸し器で蒸す。上のほうまで蒸気が上がってから30分程度蒸し、3の煮汁を打ち水の代わりに打ち、15分程度蒸す。

9 器に盛り、さやいんげんを散らす。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来る蒜山おこわ、蒜山おこわの材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

けんびき焼き

この投稿をInstagramで見る

「肩引き焼き(けんびきやき)」

岡山県の郷土料理✨

吉備中央町でも昔から食べられています😋田植えシーズンの今の時期に

食べられているおやつ☺️「けんびき」とは肩こり症のことです!!

練った小麦粉又は、米粉の中に餡を入れて、みょうがの葉っぱで包んで焼いたシンプルで素朴なおやつです🍃

田植え終わりに、農作業の疲れを癒す「代みて」のおやつとして各家庭で作られます😆✨

#岡山 #岡山県 #吉備中央町 #吉備高原 #肩引き焼き #けんびき焼き #田植え #代みて #郷土料理 #おやつ #みょうが

出典 Instagram

けんびき焼きの特徴

歴史・由来・関連行事

田植えが終わり、梅雨明けを待つ旧暦の6月1日をどこの農家でも仕事を休む節目にしていた。また、この日は厄年の厄が明けたり、厄に入ったりする境の日にもあたり、いろいろな行事が開かれる。この時期に、農家ではみょうがの葉で包んで焼く「けんびき焼き」を作った。これを食べると農作業で疲れた肩の腱びき筋を焼きほぐす、夏やせしないなどの言い伝えがあり、みょうがの芳ばしい「けんびき焼き」を家族みんなで食べた。収穫したばかりの小麦を粉にして焼き餅を作ったり、ソラマメで作ったあんを入れたりして、ホウロクに並べてじっくりと焼く。かつて、みょうがの葉は、多くの家の庭に植えられていて、この時季には簡単に手に入った。その時季に採れる自然の恵みを巧みに生かした取り合わせだ。

食習の機会や時季

旧暦の6月1日を「ロッカッシテェ」「ロッカッヒテェ」といって、どこの農家でも仕事を休む節目にし、農家の嫁が里へ帰る「泥落としの日」にしていた。また、この日は厄年の厄が明けたり、厄に入ったりする境の日にもあたり、田んぼの虫を封じ、豊作を祈る「百万遍」や「アマコ追い」などの行事が開かれ、「けんびき焼き」が作られ、食べられていた。

飲食方法

小麦粉に熱湯を加え、こねる。こねた小麦粉を少し広げて、丸めたあんを中に入れて包み込み団子のようにする。みょうがの葉で団子を包むように巻き、フライパンで両面に焼き色がつくまで熱する。小麦粉に白玉粉と卵を混ぜて作る方法もある。

けんびき焼きのレシピ、作り方

材料(10個分)

小麦粉 200g

みょうがの葉 10枚

熱湯 200ml

水 40ml

油 少々

片栗粉 少々

小豆 140g

砂糖 100g

塩 少々作り方

1 小豆は一晩水に漬けて、あくを取りながらやわらかくなるまで煮る。

指で押してつぶれるくらいのやわらかさが目安(50~60分)。

2 1を絞って砂糖、塩を加えて練り上げ、あんこを作り、丸めておく。

3 小麦粉を大きめのボウルに入れ、熱湯を加え、混ぜる。

4 加減を見ながら40mlの水を入れて軽くこねる。そのまま10分くらい常温でねかす。

5 手に片栗粉をつけ、10等分にした生地にあんこを包み、団子を作りみょうがの葉を巻く。

6 フライパンに薄く油をひき、中火から弱火で両面を焼き上げる。うちの郷土料理~次世代に伝えたい大切な味~ 岡山県「けんびき焼き」レシピムービー出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るけんびき焼き、けんびき焼きの材料

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

とどめせ

とどめせの特徴

歴史・由来・関連行事

「とどめせ」は、炊き込みご飯に酢を混ぜた煮込み寿司。そのいわれは中世鎌倉時代までさかのぼる。かつて商業都市として水運で栄えていた備前福岡(現在の岡山県瀬戸内市長船町福岡)で行われていた「福岡の市」。そこで、高瀬舟の船頭たちに出されていた炊き込みご飯に、武士が酔っ払って酸っぱくなったどぶろく(にごり酒)を入れたところおいしくなったため、以来、炊き込みご飯に酸っぱくなったどぶろくを入れて作るようになったとか。これが「どぶろくめし」の始まりとされ、後の備前ばら寿司の元祖と言われている。「とどめせ」とは「どぶろくめし」がなまってできた言葉。

食習の機会や時季

お祭りやお日待ちなど、人が大勢集まるときに作られる。

飲食方法

干ししいたけ、にんじん、ごぼう、かんぴょう、ちくわ、干しえび、鶏肉、里いもを油で炒め、水と調味料を入れて軽く煮る。炊飯器に米と昆布、酒と具材を入れて炊く。炊き上がったら昆布を取り出し、酢と調味料を混ぜ入れて蒸らす。器に盛り、あなごの照り焼き、さやいんげん、錦糸卵を彩りよくのせる。

とどめせのレシピ、作り方

材料(8人分)

米 5合

昆布 10cm

酒 50ml

干ししいたけ 5枚(10g)

にんじん 2/3本(100g)

ごぼう 1/2本(100g)

かんぴょう 15g

ちくわ 小1本(20g)

干しえび 40g

鶏肉 200g

里いも 5個(250g)

サラダ油 大さじ2

【A】砂糖 大さじ3

【A】しょうゆ 大さじ2強

【A】塩 小さじ1/2

【A】水 200ml

【B】酢 100ml

【B】砂糖 大さじ4

【B】塩 小さじ1

あなごの照り焼き 120g

さやいんげん 8本(80g)

卵 2個作り方

1 干ししいたけ→水で戻して薄切り

にんじん→いちょう切り

ごぼう→ささがきにして水にさらす

かんぴょう→水で戻して小さく切る

あなごの照り焼き→2cmに切る

さやいんげん→ゆでて斜め切り

卵→錦糸卵にする

ちくわ→半月切り

鶏肉→小さく切る

里いも→小さく切る

2 干ししいたけ、にんじん、ごぼう、かんぴょう、ちくわ、干しえび、鶏肉、里いもを油で炒め、【A】で軽く煮る。

3 炊飯器に洗った米と昆布、酒、2を入れて炊く。水加減は、2の煮汁とあわせて米の1.2倍くらいにする。

4 炊き上がったら昆布を取り出し、【B】を混ぜ入れて蒸らす。

5 器に盛り、あなごの照り焼き、さやいんげん、錦糸卵を彩りよくのせる。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るとどめせ、とどめせの材料

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

さわらのこうこずし

さわらのこうこずしの特徴

歴史・由来・関連行事

岡山県南東部に位置し、兵庫県と境を接している日生町。古くから伝わる日生小唄にうたわれるように、春は産卵のために瀬戸内にたくさん魚が入ってくるので漁場は活気づく。特に鰆という字が示すように、鰆は春の魚を代表するもの。さわらのこうこずしは、陸揚げされたさわらを使って豊漁を祝い、漁業の安全を願って、明治の中頃から作り始められた。さわらの漬け酢で味付けしたご飯に、千切りにしたたくわん(こうこ)と、えんどうを混ぜ込み、上に酢漬けしたさわらと木の芽を散らして作る。当初は、他の材料は何も入れずにさわらだけで食していたが、寿司の皿の端や小皿に秋に漬けたたくあんの古漬け(こうこ)を添えていたものがいつの間にか寿司の中に混ざり、おいしかったことから初めからこうこを入れて作るようになったと言われている。

食習の機会や時季

日生町では、しょうぶの節句、お祭り、船降ろしの際には必ず作られる。また、地区の集まりの際などにも良く出される。

飲食方法

さわらは、刺身より厚めのそぎ切りにし、塩をして5~6分置いて、約30分酢に漬けて引きあげる。たくあんはせん切りにし、もみ洗いして水気を切る。グリーンピースは塩ゆでする。酢、砂糖、塩を混ぜ、合わせ酢を作り、米は昆布を入れて炊き、炊きあがったごはんは、合わせ酢をかけて冷ましておく。酢飯にさわら、たくあん、グリーンピースを混ぜて木の芽を飾る。

さわらのこうこずしのレシピ、作り方

材料(4人分)

米 カップ4

水 カップ4 1/2

昆布 10cm角

酢(合わせ酢用)大さじ5

砂糖 大さじ3 1/2

塩(合わせ酢用)小さじ1

さわら 200g

塩(さわら用)小さじ1/2

酢(さわら用)カップ1/2

たくあん 100g

グリーンピース カップ1/2

木の芽 少々作り方

1 米は洗ってざるにあげ、30分以上おく。

2 さわらは、さしみより厚めのそぎ切りにし、塩をして5~6分おいて、約30分酢につけて引きあげる。

3 たくあんは4cm長さのせん切りにし、もみ洗いして水気を切る。グリーンピースは塩ゆでする。

4 酢・砂糖・塩を混ぜ、合わせ酢をつくる。

5 米は昆布(切れ目を入れる)を入れて炊き、煮立つ前に取り出す。

6 炊きあがったごはんは、合わせ酢をかけて冷ましておく。

7 6のすしご飯にさわら、たくあん、グリーンピースを混ぜて木の芽をかざる。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るさわらのこうこずし、さわらのこうこずしの材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

くさぎ菜のかけめし

この投稿をInstagramで見る

【くさぎ菜かけめしを食べてみよう!】

先日、文化庁の「100年フード」に指定された吉備中央町に伝わる伝統食 #くさぎ菜のかけめしこちらは道の駅かもがわ円城(@kamogawaenjo )さんのすぐお隣のうどん屋さんで提供されているかけめしです💁♂️

クセはなく、老若男女問わず楽しめる優しく滋味深い味わいです!ぜひ買い物と一緒にお楽しみください✨

〜くさぎ菜のかけめしとは?〜

特有の臭気をもつ臭木(くさぎ)の葉をアク抜き、乾燥して保存。食す際に水で戻して油で炒め、鶏肉などの具材と共に下味をつけてご飯にのせ、鶏ガラのすまし汁をかけて頂きます🙏〜100年フードとは〜

①地域の風土(ふーど)や歴史の中で、個性を活かして創意工夫し育んできた地域特有の食文化

②地域で世代を超えて受け継がれ食されてきた食文化

この2点を満たすものを指します☝️#岡山県 #吉備中央町 #岡山グルメ#おかやまグルメ #吉備中央町グルメ #伝統料理 #100年フード #道の駅 #道の駅グルメ #おかやまハレ旅 #グルメ旅

出典 Instagram

くさぎ菜のかけめしの特徴

歴史・由来・関連行事

くさぎ菜とは、山野に自生しているクサギの若芽を採って乾燥させたもの。とてもにおいが強く、近くを歩いていてもクサギのあることが分かるほど。くさぎ菜は採取時期が大切で、小さすぎず、大きくなりすぎない卵大のころを選ぶ。岡山県の中北部では、5月下旬ごろに摘み取って干す。干し方は、摘み取った葉をさっとゆで、水にさらしてアク抜きをする。しっかりアクを抜いておかないとおいしく食べられない。アク抜き後によく絞ってムシロに広げて、雨に当てないようにしてカラカラに干して保存しておく。

くさぎ菜のおいしい食べ方は、かけ飯。水でゆっくり戻したくさぎ菜を小さく切って多めの油で炒め、鶏肉などの具材と共に下味をつけてご飯にのせ、別に鶏ガラでとったすまし汁とさらしネギをかけて食べる。油で炒めたものは、みりん、醤油、砂糖などで調味して、惣菜としても楽しむことができる。食習の機会や時季

くさぎ菜は保存することができるので、四季の行事に作り、お膳にして出される。

飲食方法

くさぎ菜を水でゆっくり戻す。小さく切って多めの油で炒め、鶏肉、ごぼう、人参、しいたけなどの炒めたものと共に下味をつける。それをご飯にのせ、別に鶏のガラでとったすまし汁とさらしネギをかけて食べる。

くさぎ菜のかけめしのレシピ、作り方

材料(4人分)

鶏ガラ 1/2羽分

鶏肉(胸またはささみ)200g

くさぎ菜(乾燥)25g

にんじん 80g

ごぼう 80g

卵 2個

ネギ 少々

ご飯 200g

【調味料】鶏ガラ出汁 4カップ

【調味料】しょうゆ 大さじ5

【調味料】砂糖 大さじ2

【調味料】みりん 大さじ1

【調味料】酒 小さじ1

【調味料】塩 少々作り方

1 くさぎ菜は、水でゆっくり一晩かけてもどす。

2 鶏ガラを2時間ほど煮だし、スープを作る。途中、スープの中に鶏肉を入れ湯がき、鶏肉に火が通ったら取り出しておく。

3 調味料を合わせ、かけ汁を作る。

4 水で戻したくさぎ菜をさっと茹でて、小さく刻み油で炒め、かけ汁をひたひたに加えくさぎ菜に味が付くまで煮る。

5 鶏肉を細く裂き、かけ汁で薄味をつける。

6 にんじん、ごぼうは4cm位の千切りにし、かけ汁で薄味をつける。

7 錦糸卵をつくる。

8 ネギを小口切りにする。

9 丼にご飯を入れ、上にくさぎ菜・鶏肉・にんじん・ごぼう・卵をそれぞれ彩りよく盛り、真ん中にネギを添える。

10 かけ汁を掛け、混ぜて食べる。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るくさぎ菜のかけめし、くさぎ菜のかけめしの材料

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

柚餅子

この投稿をInstagramで見る

備中松山の伝統銘菓「ゆべし」

備中松山藩で、江戸時代からつくられていました。

清々しい柚子の香りともちもち食感がたまらないお菓子です。

備中松山城の売店で試食して気に入り、速攻買って帰りました。この備中松山城には、江戸時代後期、「備中聖人」と呼ばれた人物がいました。

その名は、山田方谷。江戸の昌平坂学問所に通い、同じく佐藤一斎の門下で、後に「幕末の傑物」と呼ばれた佐久間象山と、夜遅くまで激論を戦わせていたレベルの才人です。

方谷の祖先は武士だったものの、曽祖父の代に没落。方谷が生まれた頃には菜種油の精製・販売を生業としていたようです。

方谷は5歳から朱子学を学びはじめると、メキメキと頭角をあらわし、20歳になるとその能力が認められ、武士の身分を与えられるとともに、藩校「有終館」の教授に抜擢されました。

その後、板倉勝静が藩主になると、方谷はそのブレーンとなり藩の財政改革に乗り出します。

その際の財源確保のための産業振興策として奨励されたのが、特産品であるこの「ゆべし」だったわけです。

茶湯に適った上品な味の「ゆべし」はこの地で大量につくられ、専売制を導入して江戸や大阪でたくさん販売されます。

その結果大きな利益を生み、藩の財政再建に大きく貢献しました。ちなみに天任堂さんのゆべし(写真1枚目)は、天任堂のご先祖さんが、当時藩主だった板倉勝職公に土地の柚子を使って作った餅菓子を献上したのがはじまりとのこと。

備中松山城へ行かれる方は、ぜひゆべしをひとつお土産に。

クセになるこの食感と上品な味わいは、きっと喜ばれると思います。写真のようなキューブ形もあれば、良縁を祈念してつくられた「結びゆべし」もあっていろんな食感が楽しめますよ。

#城 #castle #shiroasobi #shiroasobi 城あそび #お城ウォーキング #オンライン講座 #城あそびオンライン講座 #城巡り #備中松山城 #岡山県 #高梁市 #日本三大山城 #ゆべし #銘菓 # #山田方谷 #天任堂 #餅菓子 #うまい

出典 Instagram

柚餅子の特徴

歴史・由来・関連行事

柚餅子は、柚子やクルミを使用した餅菓子で、携帯食や保存食として発展してきたほか、献上品にもなってきた歴史があり、全国さまざまな地域に伝わっている。東北地方や関東で作られている柚餅子はクルミが使用されるが、岡山県では古くから柚子が多く生産されており、柚子を使ったものが作られてきた。江戸時代から続く歴史があり、高梁市、矢掛町が代表的なエリア。宿場町としても発展してきたエリアで当時、参勤交代の際に大名にも親しまれたといわれる。砂糖や水あめ、もち米粉、柚子が原料で、もち米粉に柚子などを混ぜて練りこむ作る方法や、さらに白味噌や砂糖などを練りこんだもの、ヘタ付近を切り抜いた柚子の中に羊羹などを練りこんだものなどがある。形状も、板状や丸型、結んであるものなどさまざま。

食習の機会や時季

日常のおやつとして、1年を通して食べられている。さわやかな柚子の香りと柔らかな食感で、日本茶によく合う。

飲食方法

蒸したもち粉に、細かく刻んだ柚子の皮、水あめを加え、じっくりと練りながら煮詰める。さらに白味噌と砂糖などを練り込むものや、ヘタ付近を切り抜いた柚子の中に羊羹などを練りこんだものもある。

柚餅子のレシピ、作り方

材料(15個分)

もち粉 700g

米粉 300g

砂糖 700g

柚子 4~5個

水 200cc作り方

1 もち粉をふるう。

2 柚子を細かく刻む。

3 鍋に水を入れ沸騰させ、もち粉と米粉を入れて煮詰める。

4 バットなどに取り、冷ます。

5 4を食べやすい形に切り分け、表面に砂糖をまぶす。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来る柚餅子、柚餅子の材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

たこめし

この投稿をInstagramで見る

今日は「夏の炊き込み!たこめし」

*

🙋♂️食べちゃうやつ😁

🙋♀️おにぎりにして持ってきたい😋

*

今日は炊き込みごはん!

たこをシンプルに味わえる

たこめしのレシピをご紹介です〜!しょうゆ、みりん、酒を合わせ、

たこをさっと煮たら、

その煮汁でごはんを。ごはんにしみ込んだたこの風味と

枝豆の食感が美味しい。

夏の炊き込みご飯を味わってみてくださいね😍🐙

*

「夏の炊き込み!たこめし」

*

🥞分量:2合分

⏰調理時間:15分+炊飯時間

⭐️難易度:★☆☆

*

米…2合

茹でだこ…200g

茹で枝豆(冷凍でも可)…30g

しょうが…2かけ

昆布(乾物)…5cm

【A】

しょうゆ…大さじ2

みりん…大さじ2

酒…大さじ1

水…大さじ2

*

🐣下準備🐣

米は洗って浸水し、水気を切る。

たこは5mm厚のそぎ切りにする。

しょうがは、ひとかけを千切りにして水にさらし、

針しょうがにする。

もうひとかけは皮付きのまま薄切りにする。

枝豆はさやから取り出す。

*

🙋♂️煮る🙋♀️

鍋に【A】、薄切りにしたしょうがを入れて中火で熱し、

ひと煮立ちしたら弱火にし、

しょうががしんなりしてきたら

たこを入れてさっと火を通す。

※火を入れすぎるとタコが固くなるから注意してね😉

火を止めて粗熱を取る。

*

🙋♂️炊飯する🙋♀️

炊飯器に米、昆布、煮汁のみを入れ

※タコは入れないですので気をつけて〜🐙🙅♀️

2合の目盛りまで水を注ぎ、炊飯する。

*

🙋♂️仕上げる🙋♀️

炊きあがったら、

ここで、たこを加えて混ぜてね。

そして枝豆を入れる。

再度ふたをして1〜2分蒸す。

器に盛り、針しょうがをのせる。#japanesefood #japanesefoods #レシピ#手作り料理 #簡単レシピ #ふたりごはん#夕ご飯 #晩ごはん #お家ご飯 #手料理 #今日のごはん #ぐっち夫婦 #料理動画 #たこめし

出典 Instagram

たこめしの特徴

歴史・由来・関連行事

岡山県のたこ漁獲量は全国でもトップクラス。瀬戸内海でも特に潮流の早い倉敷市下津井付近の海で育ったたこは、独特の歯ごたえがあり身がしっかりしておいしいと言われている。倉敷市の名物「たこめし」は、たこをぶつ切りにし、炊き込みご飯にしたもので、磯の香り豊かに広がる素材の良さが光る一品。漁師が獲ったたこを船の上で食べていたのが発祥と言われている。新鮮なたこを使った料理は倉敷市内各地で食べることができ、一言でたこめしと言っても、お店により具材や味付け、トッピングなどさまざまな特徴がある。

食習の機会や時季

家庭の食卓に並ぶほか、飲食店のメニューとして提供され、日常的に食べられる。

飲食方法

米は洗って、ザルに上げておく。たこの足に塩を振り、手でもみながら表面のぬめりを取り除いた後、包丁の背で軽くたたき、小さく切る。炊飯器に米、たこ、しょうがのみじん切り、調味料を入れて炊く。炊き上がったら、小口切りにしたねぎを混ぜる。

たこめしのレシピ、作り方

材料(4人分)

米 1.5カップ

たこの足(生)100g

しょうが 1片(14g)

葉ねぎ 1本

だし汁 320ml

うすくちしょうゆ 大さじ1

みりん 大さじ1

塩 小さじ3/5

酒 小さじ1作り方

1 米は洗って、ザルに上げておく。

2 たこの足に塩を振り、手でもみながら表面のぬめりを取り除いた後、包丁の背で軽くたたき、1cm程度に切る。

3 しょうがは、せん切りにする。

4 炊飯器に1、2、3、だし汁、うすくちしょうゆ、塩、みりん、酒を入れ炊く。

5 炊き上がったら、小口切りにした葉ねぎを混ぜる。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るたこめし、たこめしの材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

手延べ素麺のばち汁

この投稿をInstagramで見る

にんじん、玉ねぎ、きのこ、そして素麺!!卵でとじれば立派な一品に。大人も子供もホッとする味に仕上がりました✨

#吉田手延製麺 #鴨方 #浅口市

#てのべそうめん #ばち汁

#アマノシルク出典 Instagram

手延べ素麺のばち汁の特徴

歴史・由来・関連行事

岡山県の南西部に位置する浅口市鴨方町は、晴れが多い気候や、良質な水、塩、小麦が手に入ることから、江戸時代から手延べ麺の産地として栄えてきた。手延べそうめんの製造過程で麺の端に当たる部分を「ばち」と呼び、三味線のばちに似ていることからそのように名づけられた。ばちはそうめんとして使用される部分よりもコシが強いのが特徴。ゆでずに鍋に入れ、そうめん自体の塩分を利用し、味付けは少なめにして仕上げる。短い時間でできて、体が温まる料理。

食習の機会や時季

年間を通して食べられるが、寒くなる冬に好んで食べられている。特別な日というよりは、日常的な汁物として食卓に並ぶ。味付けは、家によって異なり、しょうゆや味噌が使用される。ばちは通常のそうめんに比べて短いこともあり、小さい子供やお年寄りも食べやすく、幅広い世代に愛されている。

飲食方法

鍋にだし汁を入れ、大根、にんじん、油揚げなど好みの具材を入れて煮立たせる。具材が煮立ったら、沸騰した汁の中にばちを入れる。ひと煮立ちしたら、しょうゆを入れ、味を調える。

手延べ素麺のばち汁のレシピ、作り方

材料(1人分)

手延べそうめんばち 10g

にんじん 10g

たまねぎ 15g

大根 10g

青ねぎ 5g

だし汁 150g

しょうゆ 5g作り方

1 具材を千切りやみじん切りにする

2 だし汁に、にんじん、大根、たまねぎを入れて煮立たせる。

3 具材がやわらかくなったら、そうめんばちをそのまま入れ、ひと煮立ちさせる(ばちが汁を吸うため、食べる直前に入れることをおすすめします)。

4 青ねぎとしょうゆを加え、味を調える。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来る手延べ素麺のばち汁、手延べ素麺のばち汁の材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

あみとだいこんの煮付け

この投稿をInstagramで見る

家族があみえびを沢山とってきたので郷土料理にしてみました。#あみ #あみだいこん #あみえび

出典 Instagram

あみとだいこんの煮付けの特徴

歴史・由来・関連行事

「あみとだいこんの煮付け」は、アミ、だいこん、しょうがを、砂糖、酒、醤油で煮込んだもので、瀬戸内に秋を告げる昔ながらの味。ちょうど同じ時期に出回る大根と、アミを一緒に楽しむ一皿を考案したと推測される。アミは脂がしっかりとのっているので、だいこんと一緒に調理すると相性がよく、美味。アミは瀬戸内海岸で水揚げされるサクラエビ科に属する小エビで、初秋に旬を迎える。瀬戸内ではオキアミと区別して、アキアミやアミと呼ばれて親しまれているが、いたみが早くあまり県外に出回ることはない。岡山では、生きたままのものに醤油をかけて食べたり、ゆでて酢醤油で食べたりすることもある。塩漬けにした「漬けアミ」としても楽しまれている。

食習の機会や時季

昔は11月から2月までの約4力月間、風が強く海が荒れるため単独で漁に出ないようにしていた。この時期には、干したり、塩漬けにしたりして、アミを保存食として貯えて食べていた。

飲食方法

ざるにアミを入れて水できれいに洗い、水気を切っておく。だいこんは皮をむいていちょう切りにする。鍋に砂糖、酒、醤油を入れ、沸騰させた後、アミ、だいこんを入れ、落としぶたをして弱火で煮る。だいこんが柔らかくなったら、醤油を加え、一煮立ちさせる。

あみとだいこんの煮付けのレシピ、作り方

材料(4人分)

アミ 400g

だいこん 1本

酒 大さじ2

しょうゆ 大さじ4

砂糖 大さじ3作り方

1 ざるにアミを入れて水できれいに洗い、水気を切っておく。

2 だいこんは皮をむいていちょう切りにする。

3 鍋に砂糖、酒、しょうゆ(大さじ3)を入れ、沸騰させた後、アミ、大根を入れ、落としぶたをして弱火で煮る。

4 だいこんが柔らかくなったら、しょうゆ大さじ1を加え、一煮立ちさせる。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るあみとだいこんの煮付け、あみとだいこんの煮付けの材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

ブリ雑煮

この投稿をInstagramで見る

お正月のお雑煮🎍

我が家というか、実家はぶり雑煮。

以前は新巻ぶりでしたが、最近はお手製の塩ぶり。魚のダシが効いて美味しい😋#お雑煮

#鰤雑煮 #ぶり雑煮 #ブリ雑煮出典 Instagram

ブリ雑煮の特徴

歴史・由来・関連行事

お正月に欠かせない料理である雑煮は、その地域によっていろいろな形が存在する。岡山県の海に近い南部エリアでは、ブリを入れるのが定番。ブリはヤズイナダ、ハマチ、ブリと成長するたびに名前が変わっていく出世魚で縁起が良いとされ、おめでたい席の料理に用いられる。南部エリアではだしを鰹節と昆布で取るが、北部のエリアではスルメで取るのも特徴的。また、その他の具材として、ほうれん草の他、大根、人参、ごぼう、百合根など根菜類が多い。

食習の機会や時季

お正月におせちと共に家庭で食べられている。

飲食方法

大根、人参、ほうれん草などの野菜はさっと湯通ししておく。だし汁に根菜類を入れ、やわらかくなったらブリを入れる。しょうゆ、酒、みりんを入れて味を整え、最後に百合根を入れる。別の鍋にたっぷり水を入れ、沸騰したら餅を入れてやわらかく煮る。お椀に餅を入れ、ブリ、ほうれん草、根菜などの具を盛り付ける。ブリを先に煮付けておいたり、焼いたりする方法もある。

ブリ雑煮のレシピ、作り方

材料(5人分)

丸餅 10個

ブリ 5切

大根 100g

にんじん 50g

ほうれん草 100g

【だし汁】だし昆布 適量

【だし汁】かつお節 適量

しょう油 適量作り方

1 ブリは煮付けておく。

2 ほうれん草は茹でて、3cm位に切りそろえる。

3 大根、にんじんは半月切りまたはいちょう切りで少々大きめに切る。

4 だし汁を取り、大根、にんじん、百合根を入れ、しょう油で味を調える。

5 別の鍋で、餅をたんわり煮る。

6 椀に餅を入れ、ブリ、ほうれん草、大根、にんじん等の具をきれいに盛りつける。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るブリ雑煮、ブリ雑煮の材料

・

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

たかきび団子汁

この投稿をInstagramで見る

#郷土料理

#朝日堂

#高梁市

#たかきび団子汁出典 Instagram

たかきび団子汁の特徴

歴史・由来・関連行事

たかきびは、中国大陸から入ってきたもので、コウリャンの一種。別名「モロコシキビ」ともいい、アメリカ原産の「トウモロコシ」とは種類が違う。たかきびという名のとおり、高さが3メートルほどにも育ち、先端には赤褐色の小粒がたくさん集まった穂をさげる。気候風土の違いからか、中国のものとは違って、ねばりがあり、芳ばしい風味がある。たかきび粉で団子を作ると、つるりとしたまろやかな舌ざわりでおいしい。たかきび粉を作るには、なかなか手間が掛かる。収穫したものを乾燥させてから、翌年の種は軒下に吊るして残しておく。次に木槌で気長に叩いて、からぬきをする。これを精白して粉にするが、製粉するまでにアク抜きすることが大切。寒に入ると、10日間ぐらい水を換えながら浸しておき、アク抜きしたものを水切りして乾燥させる。乾燥してきたら唐臼でひいたあと、ふるいにかけて、もう一度この粉を保存するために天日干しする。たかきび団子汁は、ごぼうやにんじん、だいこんといった根菜に、しいたけ、ちくわなどを油で炒め、だし汁と醤油で味付けする。この中に、たかきび粉を練って作った小さな団子を入れ食べる。

食習の機会や時季

秋も次第に深まり、気温が下がってくると家族で囲炉裏を囲みながら食べられていた。たかきびは、ひえや粟などと共に昔から食べられていた穀物だが、現在では米が主食になり、あまり食べられなくなってきた。米同様に豊作と無病息災を願って、年に1度は食べる習慣がある。

飲食方法

だし汁に、ごぼう、にんじんを入れて煮る。下ゆでしたこんにゃく、だいこん、ちくわ、油揚げを入れて煮立たせる。練ったたかきび粉を直径1.5cmぐらいに丸めて、鍋に入れる。たかきび団子が浮いてきたら、調味料を加えて味を整え、最後にねぎを入れる。

たかきび団子汁のレシピ、作り方

材料(4~5人分)

【団子】たかきび粉 200g

【団子】水 180~200cc

【汁】にんじん 100g

【汁】ごぼう 100g

【汁】だいこん 150g

【汁】しいたけ 3枚

【汁】ちくわ 2本

【汁】ねぎ 少々

【汁】だし汁 700~800cc

【汁】しょうゆ 大さじ2

【汁】みりん 少々

【汁】塩 少々

【汁】油 少々作り方

1 ごぼうはささがき、にんじんとだいこんはいちょう切り、しいたけは5mm幅に切り、ちくわとねぎは小口切りにしておく。

2 鍋に油を入れ、1の具材がしんなりするまで炒める。

3 2にだし汁を加え、しょうゆ、みりん、塩で味付けをする。

4 たかきび粉を水で練り、小さな団子を作り直径1.5cmほどで中央をへこませ、煮立った3に直接入れる。団子が浮き上がってきたら出来上がり。ねぎを散らす。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るたかきび団子汁、たかきび団子汁の材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

けんちんそば

この投稿をInstagramで見る

#けんちんそば

出典 Instagram

けんちんそばの特徴

歴史・由来・関連行事

新見市は稲作に不向きな土壌で、古くからそばの栽培が盛んな地域であった。そのそばを活用したけんちんそばは、豆腐、大根、人参、ゴボウ等の野菜を、醤油ベースの鶏がらスープで煮込んだけんちん汁をかけた温かいそば。けんちんとは、千切りの材料を油で炒めて巻くという意味で、江戸時代の頃から冬期の栄養を考え、手打ちそばに相性の良い、けんちん汁を用いたと伝えられている。

食習の機会や時季

畑作の地域である新見で、食材が少なくなる冬の時期に食べられていた。

飲食方法

鍋に油を熱し、鶏肉を炒め、豆腐、野菜、油揚げなどを入れて更に炒める。だし汁を加え、具がやわらかくなるまで煮込む。煮えたら、醤油、みりん塩で味を整え、ゆでたそばにかける。

けんちんそばのレシピ、作り方

材料(4人分)

そば 4玉

鶏肉 100g

大根 100g

ニンジン 60g

ごぼう 60g

さといも 60g

油揚げ 1枚

ちくわ 1本

こんにゃく 半丁

豆腐 1/2丁

ねぎ 少々

だし汁 1ℓ

醤油 適量

みりん 適量

塩 少々作り方

1 材料は食べやすい大きさに切る。

2 鍋に油を熱し、鶏肉を炒め、豆腐・野菜(ねぎ以外)・油揚げ・ちくわ・こんにゃくを入れてさらに炒める。

3 2にだし汁を加えて具が柔らかくなるまで煮る

4 煮えたら、醤油・みりん・塩で調味し、味を調える。

5 そばの上にかける。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るけんちんそば、けんちんそばの材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

いしもちじゃこの唐揚げ

この投稿をInstagramで見る

いしもちじゃこの唐揚げ完成~✨🤗

#いしもちじゃこ

#おつまみ出典 Instagram

いしもちじゃこの唐揚げの特徴

歴史・由来・関連行事

いしもちじゃこは、春から夏にかけて瀬戸内海でとれる小魚。ネブトと呼ぶ地域もあり、標準和名はテンジクダイという。頭にある耳石(じせき)という石のような骨が他の魚より大きいため、小魚だが頭から丸ごと食べることはできず、頭を落として調理する。小魚のため身は少ないが、から揚げにして骨ごと食べると、ほのかな甘みも感じられる。甘くてねばりがあり、団子にして食べられることもある。

食習の機会や時季

いしもちじゃこが水揚げされる、春から夏にかけてよく食べられている。

飲食方法

いしもちじゃこの頭と内臓をとって洗い、水気を切り、片栗粉をまぶして180℃の油で揚げる。塩をふって食べる。

いしもちじゃこの唐揚げのレシピ、作り方

材料(4人分)

いしもちじゃこ(テンジクダイ)300g

塩 適量

こしょう 適量

片栗粉 適量

片栗粉

みりん作り方

1 いしもちじゃこの頭と内臓を取り除く。

2 塩、こしょう、みりんで下味をつけ、水気をとる。

3 片栗粉を薄くつける。

4 油の温度を170℃で揚げる。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るいしもちじゃこの唐揚げ、いしもちじゃこの唐揚げの材料

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

しし鍋

この投稿をInstagramで見る

家で牡丹鍋 猪肉の水炊き

味見のつもりでポン酢で食べてみたら美味しくて止まらなくなりました。

お酒を飲みながら、落語の「二番煎じ」を思い出していました。#牡丹鍋 #ぼたん鍋 #ボタン鍋 #猪肉 #猪ロース肉 #ジビエ #ジビエ料理 #猪 #猪肉の水炊き #猪肉料理 #猪鍋 #日本酒 #家でぼたん鍋 #水炊き #水炊き鍋 #ししなべ #シシ鍋 #しし鍋

出典 Instagram

しし鍋の特徴

歴史・由来・関連行事

美作地域は、岡山県の北部に位置した自然豊かな地域で、岡山県内でもイノシシやシカが多く獲れる地域で、古くからイノシシ肉やシカ肉を食す文化がある。特にイノシシ料理は冬の美作エリアの郷土料理として有名で、しし鍋は地元の猟師をはじめ、一般家庭でも多くの人に食べられ、親しまれている。

食習の機会や時季

イノシシ肉は栄養価も高く、イノシシが獲れる冬の時季の貴重なタンパク源として食されてきた。牛肉とはまた違った深い味わいがあり美味。

飲食方法

白菜などの野菜を大きくそぎ切りにしておく。昆布やカツオ節などでだしをとり、味噌、砂糖、みりん、酒を入れて味を調え、イノシシ肉、野菜、きのこなどを入れる。

しし鍋のレシピ、作り方

材料(4人分)

猪肉(薄切りもも肉など)300g

焼き豆腐 250g

白菜 150g

長ネギ 1本

人参 1/2本

春菊 100g

えのき 100g

【汁】かつお昆布出汁 500cc

【汁】料理酒 100cc

【汁】みりん 大さじ3

【汁】赤味噌 大さじ3

【汁】白味噌 大さじ2

【汁】生姜(すりおろし)大さじ1作り方

1 白菜をザク切りにする。長ネギは斜め切りに、人参は半月切りに、春菊は5cm程度の長さに切る。えのきは石づき部分を切り、ほぐす。

2 焼き豆腐は大きめの一口大に切る。

3 【汁】の材料を良く混ぜ合わせる。

4 土鍋に1、2を入れて猪の肉をいれる。3を入れて蓋をして、火にかけてひと煮立ちする。アクを適度に取りつつ、猪の肉に火が通るまで、弱火で煮込む。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るしし鍋、しし鍋の材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

いいだこの煮つけ

この投稿をInstagramで見る

#宇宙人 #タコ型 #🐙 #火星人 #飯蛸 #イイダコ #いいだこ #飯蛸の煮付 #いいだこの煮付け #タコ大好き

出典 Instagram

いいだこの煮つけの特徴

歴史・由来・関連行事

イイダコは、岡山県では南部の倉敷市児島地域にある下津井周辺でよく取られている。体の内部に飯粒状の卵を多く抱えていることから「飯蛸(イイダコ)」と名付けられた。卵の大きさは直径5~6mmぐらいで、1匹につき200~500個ほど入っている。塩を加えてしっかりもみ洗いをして、水気を取ってから煮る。イイダコは墨を持っているが、イカの墨は嫌われても「イイダコは墨が値打ち」と言われる。岡山では墨ごと食べる人もいるが、小さな体の割にはびっくりする程の墨を持っているので、かじると口のなかが真っ黒になる。イカとタコのいいところを合わせ持ち、「墨ごと味わうとその味は忘れられない」と言われているが、墨を食べるとのぼせると言われ、墨袋を破らないように取り除いて調理する場合が多い。

食習の機会や時季

冬場に胴の部分に卵を持ち、一般的に岡山で食べられる煮付けは、この時期のものを食べる。

飲食方法

ぬめりを取るため、塩を加えてよくもみ、水で洗う。調味料を入れずに、鍋に水を入れて弱火でイイダコを煮る。鍋に醤油、みりん、砂糖、水を入れて沸騰させ、煮ておいたイイダコを入れる。一煮立ちしたら中火にし、落とし蓋をして固くならないように煮る。

いいだこの煮つけのレシピ、作り方

材料(4人分)

タコ(イイダコ)500g

しょうゆ 大さじ3

みりん 大さじ3

砂糖 大さじ2

水 2カップ作り方

1 ぬめりをとるために塩をふってよくもむ。足は1本1本しごいて吸盤の汚れをとる。よくもんだあと、水であらっておく。

2 タコの足を大根で軽くたたいてから一口大に切る。こうすることで身が柔らかくなる。

3 鍋に水を入れて弱火でタコを煮る。調味料を入れずに先にタコを煮る方が柔らかく仕上がる。

4 鍋に煮汁の材料を入れて沸騰させ、タコを入れる。一煮立ちしたら中火にし、落とし蓋をして20分程度煮る。

5 鍋止めをする。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るいいだこの煮つけ、いいだこの煮つけの材料

・

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

黄ニラのおひたし

この投稿をInstagramで見る

黄ニラのおひたし 大人気です💫

岡山名物の甘くて臭みの少ない黄ニラを使って

シャキッとした食感を残しておひたしにしてます😌

リピーター、おかわり率高い黄ニラのおひたし。

箸休めにもちょうどいい一品ですよ!食べてみる価値しかありません😂

ぜひどうぞー!#岡山渡海屋 #岡山 #渡海屋 #岡山駅前 #駅近 #本町 #居酒屋 #岡山居酒屋 #岡山グルメ #黄ニラ #黄にら #おひたし #黄ニラのおひたし #岡山名物

出典 Instagram

黄ニラのおひたしの特徴

歴史・由来・関連行事

黄ニラは岡山県の特産品で、全国生産量の7割を誇る。明治5年ごろに、岡山市の牟佐・玉柏地区で栽培が始まったと言われている。太陽の光線を遮断して育てる「遮光栽培」という独特のつくり方をすることにより、華やかなパステルイエローになる。ニラの持つ本来の甘さに加え、繊維が柔らかく生でも食べられるほど。もともとはニラを栽培する過程で、つぼで覆って軟化栽培したところ、その味の評判が伝わり広まったという。その後研究が重ねられ、昭和50年代後半頃ごろから生産が拡大した。現在では、岡山県のブランド野菜として認知されている。

シャキシャキとした食感、素材の持つ優しい香りや甘みを活かす食し方が「おひたし」。塩茹した黄ニラに合わせた醤油などの調味料が黄ニラの持ち味を引き出し、その魅力を存分に味わうことができる。食習の機会や時季

黄ニラは年間を通じて食べられるが、2月がもっとも柔らかくなり、シャキシャキとした黄ニラならではの食感が味わえる。

飲食方法

黄ニラをさっと塩ゆでし、好みでごま油、塩、醤油などと混ぜる。すりごまや、唐辛子を混ぜてもよい。

黄ニラのおひたしのレシピ、作り方

材料(4人分)

黄ニラ 2束

ポン酢 適量

かつお節 適量

唐辛子 適量作り方

1 黄ニラを歯ごたえが残る程度にさっと湯通しする

2 冷水につけて、水分をとり、適当な長さに切る。

3 かつお節と唐辛子をふりかけ、ポン酢で味付けすれば完成。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来る黄ニラのおひたし、黄ニラのおひたしの材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

しその実の佃煮

この投稿をInstagramで見る

しその実の佃煮おむすび

田舎から持って帰った紫蘇の束

実が沢山付いてたので佃煮にして

おむすびにしました✧︎めちゃくちゃ美味しい♩¨̮

#しその実

#青紫蘇

#しその実の佃煮

#しその実の佃煮おにぎり出典 Instagram

しその実の佃煮の特徴

歴史・由来・関連行事

しその実は、茎からしごいて醤油に入れて香り付けにし、刺身を食べる際に用いられるほか、佃煮や塩漬けなどにされる。美作周辺のエリアでは佃煮にされ、ごはんのお供として食卓に並ぶ。しその実の味としょうゆ、みりんが合わさり、ピリ辛な味で美味。

食習の機会や時季

しその実がとれる夏の時期によく作られ、ごはんのお供として、家庭でも食べられている。

飲食方法

しその実を茎から取り、さっと茹でてから水にさらし、よく水をきる。醤油と酒を煮立て、しその実としらす干しを入れて、 汁気がなくなるまで煮る。仕上げにみりんを加える。

しその実の佃煮のレシピ、作り方

材料(しその実100g分)

しその実 100g

しらす干し 50g

【A】醤油 20cc

【A】酒 50cc

みりん 少々作り方

1 しその実を手でしごいて茎から取り、さっとゆでて水に放し、ざるに上げてよく水をきる。

2 鍋に【A】を煮立て、しその実を入れて汁気がなくなるまで煮る。仕上げにみりんを加える。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るしその実の佃煮、しその実の佃煮の材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

鮒めし

この投稿をInstagramで見る

#鮒めし

出典 Instagram

鮒めしの特徴

歴史・由来・関連行事

「鮒めし」の歴史は、児島湾干拓の歴史と共にある。岡山県の南部地域は、古くから干拓によって形成された水田が発達。江戸時代から本格的な新田開発が始まり、先人たちは苦労をして開墾を進めてきた。水田、水路、河川、児島湖とつながる水環境に恵まれ、ヨシ、フナ、マツカサガイなどが生息している。干拓地にはりめぐらされた農業用水路では多くのフナが獲れ、その中でも寒い時期に獲れる「寒鮒」は、特有のコクがあると珍重され、貴重なタンパク源となっていた。寒い冬の日、新鮮な寒鮒をまな板の上で調子よくトントンと包丁でたたいて料理したことから、「とんとこ汁」「とんとこ飯」とも呼ばれ、地元の人々に愛されてきた。「鮒めし」は、ミンチ状にしたフナを野菜と一緒に炒め煮して作り、脂ののった寒鮒と根菜がたっぷり入ったコクのある汁を、熱いご飯にたっぷりかけて食べる。

食習の機会や時季

寒に入った頃のフナは魚の臭みが少ないといわれ、その頃の寒い日によく食べられた料理。川から離れた地域にはため池が多くあり、田んぼに水がいらなくなる12月には池の栓を抜き、植えてあるれんこん堀りと一緒にフナを捕まえた。

飲食方法

フナは内臓等を取ってミンチにする。好みでしょうが汁を混ぜる。サラダ油でよく炒め、にんじん、だいこんを加えてさらに炒める。だし汁を入れて、煮立ったら油揚げを加え、調味する。ねぎの小口切りを加えて火を止める。温かいご飯にかける。

鮒めしのレシピ、作り方

材料(4人分)

ふなミンチ 50g

ごぼう 50g

金時人参 30g

小芋 4個

生しいたけ 2つ

こんにゃく 1/4枚

油揚げ 1/4枚

小口ねぎ 少々

もみのり 少々

出汁 2カップ

サラダ油 少々

ごま油 少々

【A】濃口醤油 大さじ3

【A】薄口醤油 大さじ1

【A】みりん 大さじ1

【A】酒 大さじ3

【A】砂糖 大さじ1作り方

1 ごぼうはささがきにし、水に放してアク抜きをする。金時人参、しいたけ、こんにゃく、油揚げは短冊切り、小芋は皮をむいて輪切りにする。

2 フライパンにサラダ油、ごま油を入れ、熱した後、弱火にしてふなミンチを入れ、よくほぐしながら炒める。ミンチが白っぽくなったら、強火にして、1の野菜を入れてサッと炒める。

3 鍋に出汁を入れて強火にかける。2を入れ、煮立ってきたらアクを取り、【A】を加えて味を調える。再度煮立ってきたら、弱火にして、野菜がやわらかくなるまで煮込む。

4 丼にご飯を盛り、3をかけ、小口ねぎともみのりをふる。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来る鮒めし、鮒めしの材料

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

黒豆入りちらしずし

この投稿をInstagramで見る

友人に習って黒豆寿司やっと作りました🤗

黒豆をフライパンでから煎りして

お米に混ぜて炊いた後、

合わせすし酢をふりかけたら不思議👀黒豆に含まれるアントシアニンが

お酢に反応するらしく

ごはんがぱぁーっと桜色に変化!菜の花を混ぜたら彩りも美しい〜

お祝いごとにぴったりなので

初節句料理にしてみようかなぁ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶黒豆は歯ごたえがあるけど

なんとも香ばしくて美味しい😳#今日の晩ごはん #晩ご飯 #おうちごはん #おうち時間 #丁寧な食事 #料理記録 #みんなでごはん #ゆうごはん #料理好きな人と繋がりたい #家庭料理 #黒豆寿司 #郷土料理 #作州黒

出典 Instagram

黒豆入りちらしずしの特徴

歴史・由来・関連行事

岡山県の北東部に位置する勝英地域(美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村)の黒豆は全国有数の産地。勝英地域で採れる黒豆を「作州黒」と名付けてブランド化を図っている。大粒の味の良いのが魅力で、作州黒を使ったお茶や枝豆など、さまざまな商品を展開し、全国にその魅力を発信している。その黒豆をふんだんに使ったちらし寿司は、すし飯にいった黒豆を加えて炊きあげる。酢を合わせると、酢飯が桜を思わせるようなきれいなピンク色になり、見た目にも美しい。さっぱりとした中にも香ばしい黒豆の味わいが広がり美味。

食習の機会や時季

県全域で作られているばら寿司同様に、お祭りや法事などの集まりに提供されるハレの日の料理。

飲食方法

黒豆を洗い、フライパンで弱火で煎る。洗ったお米を水、酒、昆布につけておき、煎った黒豆と一緒に炊く。炊きあがったご飯に、酢、砂糖、塩を加え、切るように混ぜ合わせる。煮たごぼう、にんじん、かまぼこをご飯に混ぜる。錦糸卵をちらし、しいたけの含め煮とさやいんげん、紅しょうがを飾る。

黒豆入りちらしずしのレシピ、作り方

材料(4人分)

米 3カップ

【A】水 500cc

【A】酒 40cc

【A】昆布 10cm

黒豆 1/3カップ(50g)

【B】酢 50cc

【B】砂糖 60g

【B】塩 5g

干ししいたけ 4枚

戻し汁 1カップ

【C】砂糖 小さじ2

【C】しょうゆ 小さじ2

ごぼう 80g

にんじん 80g

かまぼこ 60g

だし汁 1カップ

【D】砂糖 大さじ2

【D】塩 小さじ1/5

錦糸卵 適量

さやいんげん 20g

紅しょうが 15g作り方

1 弱火で煎った黒豆と、米と【A】を一緒に炊く。

2 干ししいたけを湯で戻し薄切りにする。戻し汁に【C】の調味料を加えてしいたけを煮含める。

3 ごぼうはささがきに、にんじんをいちょう切りにし、だし汁に【D】の調味料を加えてやわらかく煮る。最後にいちょう切りにしたかまぼこを加えてさっと煮る。

4 炊き上がったご飯に合わせ酢の【B】を加え、切るように混ぜ合わせる。

5 すし飯に3の具を混ぜ合わせ、器に盛る。

6 錦糸卵をちらし、しいたけの含め煮と、ゆでて斜め切りにしたさやいんげん、紅しょうがを飾る。うちの郷土料理~次世代に伝えたい大切な味~ 岡山県「黒豆入りちらしずし」レシピムービー出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来る黒豆入りちらしずし、黒豆入りちらしずしの材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

そばどじょう鍋

そばどじょう鍋の特徴

歴史・由来・関連行事

そば粉をどじょうのような形にして食す鍋料理。消化がよく体の温まる料理として、山間地で食べられていて、川魚をだし汁に使う。

食習の機会や時季

寒さが厳しい山間地の料理として、主に冬に食されてきた。

飲食方法

そば粉に卵を加えて混ぜ、熱湯を少しずつ加えて耳たぶくらいの硬さに練っておく。ごぼう、油揚げは油ぬきしておく。鍋にだし汁を入れ、ごぼう、油揚げ、にんじん、白菜を入れて煮立てる。練ったそば粉をちぎり、どじょうのような形に細長く延ばして鍋に入れる。そば粉に火が通ったら醤油、みりん、酒を入れて調味する。器に盛り、青菜とねぎをのせる。

そばどじょう鍋のレシピ、作り方

材料(4人分)

そば粉 150g

卵 小1個

熱湯 少々

だし汁 2 1/2カップ

ごぼう 50g

あげ 1/2枚

にんじん 50g

白菜 50g

かぼちゃ 50g

ちくわ 30g

生しいたけ 3枚

青菜 50g

ねぎ 5本

【A】醤油 大さじ3

【A】みりん 大さじ1

【A】酒 大さじ1作り方

1 卵→溶きほぐしておく

ごぼう→ささがき

あげ→短冊切りにし、油抜きをする。

にんじん→短冊切り

白菜→軸を短冊、葉をざく切り

かぼちゃ→厚めの短冊切り

ちくわ→小口切り

生しいたけ→石づきを除き細切り

青菜→ゆでて2~3cmに切る

ねぎ→ざく切り

2 そば粉に卵を加えて混ぜ、熱湯を少しずつ加えて耳たぶくらいの硬さに練っておく。

3 鍋にだし汁を入れ、下準備した青み以外の野菜を入れて煮立てる。

4 2のそば粉をちぎり、どじょうの形に手で細長くのばし、鍋に入れる。

5 そば粉に火が通ったら【A】で調味する。

6 器に盛り、青菜とねぎをのせる。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るそばどじょう鍋、そばどじょう鍋の材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

豆腐飯

この投稿をInstagramで見る

高梁市備中町の🍱朝日堂

このパフォーマンスで1,100円😳

コスパ良過ぎ✨豆腐飯がおすすめ👍

#日本料理朝日堂

#朝日堂

#昼食

#昼定食

#高梁市備中町

#豆腐飯

#お刺身

#すきやき

#豚汁

#天ぷら出典 Instagram

豆腐飯の特徴

歴史・由来・関連行事

豆腐飯は精進料理のひとつとして食べられていた料理で、主に商家で仏事の料理とされていた。材料が安く、しかも手に入れやすいため、郷土料理として各家庭で作られるようになった。豆腐を生のままつぶしてゆでて、布巾で絞り水気を切り、炒って醤油で味をつけ、裏ごしする。それをご飯に乗せ、さまざまな野菜とともに、つゆをかけて食べる。豆腐飯はだしを丁寧にとって薄味にし、食材の持ち味を生かすことが特徴。

食習の機会や時季

明治時代から精進料理のひとつとして出されていた料理で、家庭でも先祖の供養を行う法事料理として取り入れられていた。

飲食方法

豆腐を生のまま小さくつぶして鍋に入れてゆで、熱いうちに布巾で絞り水気を切る。鍋に油を熱し、豆腐を炒り、醤油で味をつけ熱いうちに裏ごしにする。煮干しと昆布で出し汁をとり、しいたけの煮汁、かんぴょうの煮汁を加えて醤油と塩で味を調えてつゆを作る。ご飯に、豆腐の裏ごししたもの、錦糸卵、さやえんどう、煮た干ししいたけ、かんぴょうの醤油煮、ごぼうを盛り付け、食べる直前につゆをかける。

豆腐飯のレシピ、作り方

材料(4人分)

米 2合

豆腐 2丁

油 小さじ2

うすくち醤油 大さじ1

干ししいたけ 4枚

うすくち醤油 大さじ2

かんぴょう 14g

うすくち醤油 小さじ1

さやえんどう 4枚

たまご 1個

ごぼう 40g

【つゆ】だし汁 3カップ

【つゆ】醤油 大さじ1/2

【つゆ】塩 小さじ1/4作り方

1 豆腐は生のまま小さくつぶして鍋に入れ、たっぷりの水を加えてゆでる。水と豆腐が分離してきたら火をとめ、熱いうちに布巾で絞り十分水気を切る。鍋に油を熱し、豆腐を炒り、醤油で味をつけ熱いうちに裏ごしにする(フードカッターでも良い)

2 卵は錦糸卵にする。

3 さやえんどうは塩ゆで(分量外:塩ひとつまみ)にし、せん切りにする。

4 干ししいたけは水でもどして細く切り、醤油を加えて煮る。

5 かんぴょうは水につけて塩もみ(分量外:塩ひとつまみ)にし、水で洗って小さく切り、醤油を加えて煮る。

※しいたけ、かんぴょうの煮汁はつゆの出し汁に加えるので捨てないでおく。

6 ごぼうはせん切りにして塩ゆで(分量外:塩ひとつまみ)にする。

7 つゆは、煮干しと昆布でだし汁をとり、しいたけの煮汁、かんぴょうの煮汁を加えて醤油と塩で味を調えてつくる。

8 ご飯に1~6の具を盛りつけ、食べる直前につゆをかける。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来る豆腐飯、豆腐飯の材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

ままかりずし

この投稿をInstagramで見る

ままかり寿司

親父のままかり寿司

美味しくて永遠に食べれます♾食欲の秋です🍁

#ままかり #ままかり寿司 #ままかりずし #うなぎ白焼き #鰻 #蒲焼き #鰻料理 #和食 #日本料理 #魚料理 #岡山 #岡山ランチ #岡山グルメ

出典 Instagram

ままかりずしの特徴

歴史・由来・関連行事

「ままかりずし」は、酢漬けにしたママカリをすしにしたもの。酢飯を丸め、酢漬けしたママカリを握りずしのようにのせて食べる。「ままかり」とは、一般に「サッパ」と呼ばれるニシン科の小魚のことで、「ママ(ご飯)をカリ(借り)に行くほどおいしい」ということからママカリと呼ばれるようになったと言われている。主に瀬戸内海で取れ、10月頃が旬で脂が乗って最もおいしくなる。岡山ではすしのほかに、酢漬け、刺身、塩焼きなどさまざまに調理されている。「ままかりずし」は、農林水産省が選定した「農山漁村の郷土料理百選」に、ばらずしとともに選ばれている。

食習の機会や時季

お祭りや家族の祝いごとなどには「ままかりずし」は欠かすことができないもので、岡山のハレの日のごちそうの代表的な料理。

飲食方法

ママカリの頭とはらわたをとり除き、腹を開いて背骨をとる。塩をふり1時間くらいおき、ママカリを酢で洗う。甘酢を作り、漬けておく。酢飯を握りずしのように握り、ママカリを上にのせる。好みでわさび、しょうがをのせる場合もある。

ままかりずしのレシピ、作り方

材料(4人分)

ママカリ 20匹

【甘酢】酢 1カップ

【甘酢】塩 小さじ2

【甘酢】だし昆布 10cm角

【甘酢】しょうが 1片

【甘酢】砂糖 大さじ1

米 3カップ

【酢飯】昆布 10cm角

【酢飯】酢 大さじ4

【酢飯】砂糖 大さじ5

【酢飯】塩 少々作り方

1 ママカリは頭とはらわたをとり除き、腹開きにし背骨をとる。塩をふり1時間くらいおく。

2 酢、塩、だし昆布、しょうが、砂糖を合わせて甘酢をつくる。

3 酢飯を作り、握りずしのように握り、ママカリを上にのせる。

4 お好みによりわさび、しょうがをのせてもよい。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来るままかりずし、ままかりずしの材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

柚子味噌

この投稿をInstagramで見る

#ゆず味噌#柚子味噌#ゆず料理

出典 Instagram

柚子味噌の特徴

歴史・由来・関連行事

爽やかな香りが食卓に季節感を加えてくれるゆず。10月頃から収穫がはじまるゆずは、12月頃に旬を迎える。ゆずを活用した柚子味噌は、味噌にゆずの皮や果汁を加えた万能調味料で全国のゆずの産地で作られている。井原市は県内でも有数のゆずの産地で、柚子味噌が伝わっている。

食習の機会や時季

ゆずが収穫される秋から冬にかけて作られ、万能調味料として、ご飯にのせて食べたり、茹でた野菜につけて食べられている。

飲食方法

ゆずの皮を千切りにし、水を加えて煮て、冷ましてアクを抜く。味噌、砂糖、水あめを加えて煮、ゆず酢を入れる。

柚子味噌のレシピ、作り方

材料(作り置きできる分量)

【A】ゆずの皮 500g

【A】砂糖 300g

【B】味噌 1kg

【B】砂糖 200g

【B】水あめ 100g

【B】ゆず酢 適量作り方

1 ゆずの皮を2cmの千切りにする。

2 鍋に1のゆずの皮がつかるくらいの水を加えて15~20分煮て、水に放してアクを抜く。

3 鍋に2のゆずの皮と【A】の砂糖を加えて煮る。

4 3に【B】を加えて弱火でゆっくりと煮、照りが出たらゆず酢をおとし、火を止める。出典 農林水産省公式サイト

通販でお取り寄せ出来る柚子味噌、柚子味噌の材料

・

岡山県の人気グルメを楽天で探す

・

岡山県の人気グルメをアマゾンで探す

・岡山県の人気グルメをヤフーショッピングで探す

・

・

・

・”旬”をお届け!JAグループ、食のインターネットモール。

岡山に行ったらここで食べたい!岡山県の絶品グルメを味わえる店

錦と吟

この投稿をInstagramで見る

味も盛り付けも大好き💚

#okayama #okayamafood #nihonryouri #kappo #michelin #michelinokayama #okayamamichelin #michelinstar #okayamakappou #washoku #okayamawashoku #岡山和食 #岡山日本料理 #隠れ家和食 #錦と吟 #岡山ミシュラン一つ星 #岡山ミシュラン #⭐️

出典 Instagram

錦と吟の特徴

岡山の食材を移ろいゆく季節と共に、

『懐かしく』、又、『新しく』、四季折々の料理へと紡いでいきます。

ゆったりとした空間の中でひと時を楽しんで頂けると幸いです。出典 錦と吟公式サイト

住所:岡山県岡山市北区柳町2-10-4 エバーグリーン柳町 107

お問い合わせ:086-289-6116

口コミ

超絶、夜も素晴らしいコスパ最高コース

超絶、コスパ最高コースです。

私はランチで最初に利用させて頂き、その後は夜のみ定期的に利用させて頂いております。私の私的な意見を述べさせて頂きます。

夜コースは料理の一皿一皿に、気合いが半端ないです。

勿論、ランチもお得で美味しく大満足ですが、

コレにプラスされるのは、ご主人の意気込みと気合いです。提供される時、自信を持った説明をして頂けます。

今回、クリスマス直前の23日に利用させて頂きました。その日特選素材は松葉ガニでした。

やばい美味しさ、大きな蟹、新鮮さもさる事ながら、ご主人の料理のセンスがひかります♪

タイも有り、鴨も有り、何もかもが特選特選。

年末って仕入れ素材が高騰する筈。特に物価上昇は何処のお店も大変だとお聞きします。

シメもセイコ蟹の炊き込みご飯。大将に対して感謝感謝のコースとなりました。

出典 食べログ

銀座

この投稿をInstagramで見る

#日本料理銀座

#浅口市寄島町 にある

この度 #ミシュラン岡山 にて

#ミシュランプレート を獲得した

#浅口日本料理 #銀座寄島の少し入って行った民家の中に

ひっそりとあります

ひっそりとある割に大それた名前に脱帽寄島で取れたものを中心に

極上の日本料理を頂きました#まこもだけの天ぷら

#米茄子田楽

#鯛めし と

#胡麻豆腐の味噌汁

最後に #しそ茶時間を忘れて食を堪能するひと時を味わえる

最高のシチュエーションと美味しい日本料理帰る時に玄関にイチョウの葉を散りばめた

粋な演出も良かったですココもまた岡山を代表するお店でした

#寄島グルメ #寄島ランチ #浅口グルメ #浅口ランチ

出典 Instagram

銀座の特徴

瀬戸内海有数の寄島漁港で水揚げされた天然地魚や、岡山倉敷など近隣で収穫された野菜や果物を使い、雅な調理法で四季折々に化粧をほどこして、寄島ならではの懐石料理をお出ししております。

日本料理は美術的要素が全て入っており、日本文化を感じていただけると思っております。

銀座流の食文化をお楽しみください。出典 銀座公式サイト

住所:岡山県浅口市郡寄島町7224-1

お問い合わせ:086-554-3235

口コミ

【日本料理 銀座】過去に栄えたこの地で80年営む日本料理店!素材・調理・雰囲気どれを取っても素晴らしい名店!

本日訪問したのは日本料理 銀座。

日本料理 銀座は、岡山県浅口市に位置する日本料理店です。

日本料理 銀座は、浅口市の山奥に位置する店舗となっており、創業から80年の歴史を誇ります。

この浅口市、一面森山に囲まれていますが、過去に栄えがあった地のようで、天皇が通ったこともあり、宮通りと名付けられている歴史ある土地のよう。

料理を提供する環境にも非常に恵まれており、水は全て井戸水を使用、山の利を活かして地元で食材を調達、店舗付近から目視で見渡せる瀬戸内海の鮮魚と岡山の地産地消を頂くことができます。

最寄り駅からタクシーを手配し走ること15分、日本料理 銀座が見えてきます。

店舗は非常に歴史を感じる雰囲気となっており、他の老舗とも少し違いを感じます。

店内に入ると、物腰低くおもてなしを頂き、客室へ通して頂きます。

この日は3代目が出張をされているとのことで、4代目が料理を奮って頂けるとのこと。お話を聞くと、京都の名店萬亀楼で修行されていたとのことで料理にも期待しながらコースがスタートしました。

ふかさめの酢味噌

皮がぷりっとした美味しさでさめのふんわりした食感も素晴らしい。

豆乳豆腐

ぷるっと弾力あり、豆乳の風味が仄かに漂う。

カタツムリに見立てた穴子炊せ

見た目も可愛らしく、穴子の旨味あるおいしさ

カエルに見立てたカエルを見立てた一寸豆

豆の風味が程よく漂う

紫陽花に見立てたあじさいを見立てた桃が出来る前のものを炊いたもの

仄かにフルーティな桃香るおいしさ汁物

あさり真薯 つばめに見立てた人参 うり

出汁はあっさりとしている。あさりの真薯は優しさあり、ふわっとした抜群のおいしさ出典 食べログ

浜吉

この投稿をInstagramで見る

倉敷にある浜吉さん✨

ままかりをはじめ、岡山の郷土料理のいただけるお店😊

ままかりと乙島しゃこは握りでいただきました☺️

うなぎは白焼き、べいかは酢味噌で❤️

乙島しゃこは唐揚げも😁

美味しいお料理に日本酒が進む😍

ご馳走様でした☺️

#郷土料理浜吉 #倉敷浜吉 #浜吉 #ままかり亭 #岡山 #倉敷 #郷土料理 #岡山郷土料理 #ままかり #しゃこ #乙島しゃこ #鰆 #しまあじ #べいか #刺身 #うなき #白焼き #日本酒 #お刺身 #寿司 #握り #岡山グルメ #倉敷グルメ #倉敷美観地区 #夜景

出典 Instagram

浜吉の特徴

夜明けの海を器に盛る、それが浜吉の心意気。昼夜問わず、美味しいお魚料理が楽しめます。

とにかく美味しい魚が食べたいと感じたら「浜吉」がお勧めだ。 倉敷では皆が知っている下津井漁港。 そこで水揚げされた魚が毎日届けられる。 魚は鮮度が命と言われるが長年培ってきた職人の目利きで選ばれし旬の鮮魚がいただける。名物ママカリは刺身、酢漬け、寿司などで食されている。魚好きもいろいろ、刺身、塩焼き、煮物、珍味などあるが、まずはその日のお勧めを聞くことがポイントだ。 おまかせ会席(6,000円)がお勧め。

出典 浜吉公式サイト

住所:岡山県倉敷市阿知2-19-30

お問い合わせ:050-5868-7144

口コミ

地元の海の幸を最高に愉しめるお店。倉敷を満喫!

岡山県を代表する観光都市、倉敷市。

新幹線を岡山で下車し在来線に乗り換え、わずか数十分。

程良い距離感と整然とした街が 日常から非日常へ自然に導いてくれます。

風情ある駅前を真っ直ぐ南に進み左手に赤い暖簾が目に入ればそこが彼の郷土料理店。地元倉敷や瀬戸内海の島々に揚がる魚介類をストレートに提供してい頂けるお店。

決して高級店でも、設えのキレイなお店でもありません。

そして映えるお料理でもありません。

しかし新鮮さはもちろん、地元感や季節感を十分堪能できるお店です。ずらりと並んだ郷土料理の中でも、さわらのお造りは甘みも旨味も十分。

見たことも無いとても大きなサイズの蝦蛄の塩ゆでは上質な車エビを超える程。

岩牡蠣も黄ニラのお浸しも小烏賊の酢味噌和えもとても美味しく頂きました。

でもメインはこれからでした。地元名物の穴子やままかりのお鮨。

肉厚でとろける穴子やプリッとした質感のままかりには驚くばかり!

江戸前のお鮨を頂く際に、シャリがとかネタの仕事がとか言っていた自分が

恥ずかしくなるくらい、お鮨は目の前でとれた海の幸を美味しく頂く物なのだと

言うことを再認識しました。お会計を済ませ外に出ると、灯りも少ない少し寂しげな光景が広がっていましたが

お食事への満足度とお会計のお値打ちさに心が温まった夜でした。

是非またお邪魔したいお店です。出典 食べログ

かっぱ

この投稿をInstagramで見る

🐷超人気店

名代とんかつ かっぱ夕方オープンに向けて

17時到着💨

すでに10数名並んでおられました💦1時間待って念願の

「名代とんてい」と

単品「エビフライ🍤」

エビフライは

タルタルソースかホワイトソースを選択。

珍しいホワイトソースに💕

これが、ものすごく美味しかった🫶🫶クリームコロッケも単品でオーダーしましたが売り切れでした💦またリベンジ👍

#倉敷かっぱ

#倉敷商店街

#倉敷商店街えびす通り

#名代とんかつかっぱ

#倉敷グルメ

#かっぱ倉敷出典 Instagram

かっぱの特徴

倉敷美観地区にあるとんかつの老舗「かっぱ」。岡山名物のデミグラスソースがかかっているとんかつが人気。

住所:岡山県倉敷市阿知2-17-2

お問い合わせ:086-422-0440

口コミ

倉敷 美観地区のとんかつ老舗 かっぱ 肉厚カツにデミグラスソース

倉敷を訪れるのも久々です。

以前、駅近くの食堂で「味噌カツ」を食べて美味しかったことを思い出し、また食べたくなりました。

食べログで検索すると、ランキング・トップが「かっぱ」でした。(味噌カツのお店は2位でした)さっそく繰り出します。

倉敷駅から倉敷美観地区へ行く途中の、えびす通り商店街アーケードの中にあります。創業50年以上の老舗食堂とのことで、見かけも店内も、昭和の香りが漂う洋食屋さんです。

暖簾の「かっぱ」の文字が右→左の順「ぱっか」と並んでいて、「創業50年」がダテではないことを感じさせます。さすが人気店らしく、すでに 20名以上の行列でした。

名前を記入したら、店前を離れられるので、ここは便利ですね。(でも名前を呼ばれた時に不在だと、キャンセル扱いです)昭和の洋食屋さんらしく、いろいろなメニューを楽しむことができます。

・名代[なだい]とんてい 1,300円

名代とんかつ(160g)+ライス+味噌汁

をはじめ、洋定食になる「かっぱセット」A, B, C セット各1,150円 などの他、・特製ハンバーグ 950円

・ヒレかつ( 4 切れ) 1,400円

・ビーフかつ 1,750円

・海老フライ( 3 本) 1,150円などがありました。

今回は、代表的な 名代[なだい]とんてい をオーダー。

こちらのとんかつには、岡山名物デミグラスソースがかかっています。

デミカツ丼は名古屋が有名ですが、岡山でも、デミカツは地元グルメの一つとして認知されています。岡山のソウルフードと言う人もいるくらいです。サクサクの衣が、甘めで穏やかなデミソースと合って、これだけで美味しいです。

肉厚の豚ロース肉がうれしいです。豚肉の美味しさを存分に引き出すカツですね。

デミソースの酸味と甘みで、厚い豚肉がさらに美味しくなっています。

とんかつって美味しいなぁと、改めて感じます。観光地、倉敷へ来て、歩き回ってお腹がすいたら、多少並んでも かっぱ のとんかつを食べてみられては?

出典 食べログ

岡山県でおすすめのグルメ・レストランを食べログで探す・予約する

岡山県の美味しいもの、もっと知りたい!

お米

牛肉

豚肉

鶏肉

フルーツ、果物

スイーツ、お菓子

日本酒、地酒

地ビール、クラフトビール

岡山県の地ビール、クラフトビールの種類と特徴